Nos cursos de graduação em ciências econômicas e nos manuais da área, a disciplina de microeconomia costuma ser dividida em duas partes. Primeiramente, é apresentado aos estudantes o equilíbrio de mercado em concorrência perfeita. Em seguida, analisam-se os problemas relacionados à concentração e às falhas de mercado.

Um dos principais resultados apresentados na parte inicial da disciplina é o Primeiro Teorema do Bem-Estar Social, segundo o qual todo equilíbrio geral competitivo é eficiente no sentido de Pareto. Em outras palavras, em concorrência perfeita, o livre mercado levaria à melhor alocação possível dos recursos da sociedade, ao menos quando o critério é a eficiência econômica.

O benefício que consumidores e produtores obteriam por participar do mercado – medido pelos excedentes de consumidores e produtores, respectivamente – estaria sendo maximizado, de forma que qualquer intervenção do Estado na economia seria fonte de ineficiência – embora pudesse ser justificada pela vontade expressa nas urnas de equilibrar melhor a distribuição dos recursos entre a população, por exemplo.

Contudo, o Primeiro Teorema do Bem-Estar Social é válido sob condições bastante restritas, como informação perfeita, ausência de externalidades e economias de escala. Os mercados, na realidade, apresentariam falhas, de forma que a ação regulatória do Estado seria importante para atenuar ineficiências geradas por elas – embora políticas públicas também possam gerar ou agravar essas ineficiências, uma vez que estão sujeitas à pressão de grupos de interesse.

Assim, aos alunos, em um primeiro momento, é apresentado um mundo supostamente ideal, em que as engrenagens da economia de mercado, organizadas pela mão invisível de Adam Smith, funcionam perfeitamente. Em um segundo momento, procura-se aproximar os modelos da realidade, apontando-se problemas relacionados à concentração de mercado, assimetria de informação, existência de bens públicos e externalidades, bem como às chamadas falhas de governo.

Distantes da realidade, já que ignoram a imperfeição dos mercados, os modelos de competição perfeita, de pouca utilidade prática, acabam muitas vezes alimentando a defesa cega do Estado mínimo e uma verdadeira fé na livre concorrência.

Tenho notado, recentemente, que a esta fé vem se juntando a crença na salvação pela tecnologia, dando origem a uma nova espécie de utopia: uma sociedade tecnológica composta por empreendedores individuais que apresentaria resultados semelhantes aos dos modelos de competição perfeita.

Seria então a teoria apresentada no início dos cursos de economia a ideia certa cujo tempo apenas ainda não havia chegado? Serão os avanços tecnológicos capazes de corrigir as falhas do mercado, reduzindo, assim, a necessidade de regulação da economia pelo Estado?

Não há como negar, por exemplo, a diminuição dos custos de transação e da assimetria de informação neste admirável mundo novo. Em poucos cliques podemos não somente comparar os preços cobrados por um determinado produto ou serviço nos mais diversos estabelecimentos, como também saber a opinião de outros consumidores.

A economia colaborativa, as startups, a reorganização do mercado de prestação de serviços por empresas como Uber ou 99jobs.com, a reforma trabalhista, o crescimento dos trabalhos pontuais, sob demanda, com gratificação instantânea – fenômeno chamado também de uberização do mercado de trabalho –, por sua vez, apontam de fato para uma sociedade de empreendedores individuais, para o fim dos vínculos empregatício estáveis e, consequentemente, para um mercado de trabalho mais flexível.

Além disso, como não associar o Blockchain – plataformas digitais que permitem transacionar coisas de forma segura – a mercados competitivos ou à própria caixa de Edgeworth, representação econômica de uma economia de troca pura, sem intermediários?

Da ficção científica para a realidade?

Em “Eu, robô”, clássico da ficção científica, Isaac Asimov nos apresenta um futuro em que máquinas desempenham com perfeição o papel da mão invisível de Adam Smith, do leiloeiro de Walras, numa distopia que transforma em realidade a fantasia dos modelos econômicos de equilíbrio geral.

No futuro apresentado pelo escritor, as máquinas compreendem plenamente o funcionamento do sistema econômico, de uma maneira nunca alcançada pelos economistas, e passam a ter controle total da economia, aparentemente encontrando equilíbrio entre equidade e eficiência – alocações eficientes não necessariamente são consideradas justas e redistribuição, por sua vez, pode implicar perda de eficiência – em uma espécie de ditadura benevolente capaz de atender aos anseios da humanidade – os quais nem a própria humanidade parecia compreender exatamente quais eram.

Para os mais otimistas, fiéis da nova utopia, porém, a economia que desponta dos recentes avanços tecnológicos parece prescindir da ditadura das máquinas. A fragmentação da produção e da comercialização em uma sociedade de serviços organizada pela tecnologia, afinal, poderia levar naturalmente à alocação ótima dos recursos.

Estaria então a ficção científica representada pelos modelos de concorrência perfeita prestes a se tornar realidade?

Black Mirror

O otimista não sabe o que o espera, disse Millôr Fernandes.

Enquanto ganha força a ideologia do empreendedorismo e a fé no aumento da competição, as gigantes de tecnologia Amazon, Facebook e Google configuram-se como verdadeiros monopólios em suas respectivas áreas de atuação e avançam cada vez mais rapidamente sobre outros setores, como o financeiro e o automobilístico – também eles bastante concentrados.

Segundo matéria publicada no New York Times, em uma economia na qual os dados são o novo petróleo, o Google tem 88% de participação no mercado de publicidade vinculada a buscas e o Facebook (e suas subsidiárias Instagram, WhatsApp e Messenger) detêm 77% do tráfego nas redes sociais. A Amazon, por sua vez, já responderia por quase metade do valor gasto pelos americanos em compras online.

Não é preciso ser economista para perceber o poder dessas empresas e desvendar os impactos dessa concentração, que não são apenas econômicos, mas também envolvem questões delicadas como o controle de informações privadas.

Desempenharão essas empresas um dia, quem sabe, o papel dos robôs de Asimov?

A Amazon, por exemplo, está longe de ser uma simples varejista, revendedora de produtos no comércio online. Conforme artigo de Stacy Mitchell, co-diretora do Institute for Local Self-Reliance, ela já representa a maior plataforma de comércio digital do mundo.

“Seu departamento de Serviços Digitais, por exemplo, controla 44% da capacidade de computação em nuvem de todo o mundo, oferecendo seus serviços para empresas e instituições que vão desde a Netflix à CIA. Além disso, a empresa construiu, recentemente, uma ampla rede de distribuição que será responsável pela entrega de produtos da Amazon e de outras empresas”, diz a autora, para quem Jeff Bezos, presidente da empresa, teria o plano de transformá-la na base invisível de nossa economia, controlando a revenda, a produção e a distribuição de produtos, além, é claro, dos dados gerados em todo o processo.

Diferentemente da economia controlada pelos robôs de Asimov, no entanto, neste caso a alocação dos recursos não estaria a serviço do bem comum, mas, sim, do retorno aos acionistas da Amazon.

Além disso, a elevada lucratividade dessas companhias somada às previsões catastrofistas de eliminação sem precedentes de empregos decorrente da automação e da inteligência artificial tenderia a aumentar a já gritante desigualdade de renda e riqueza no planeta, alertam muitos especialistas.

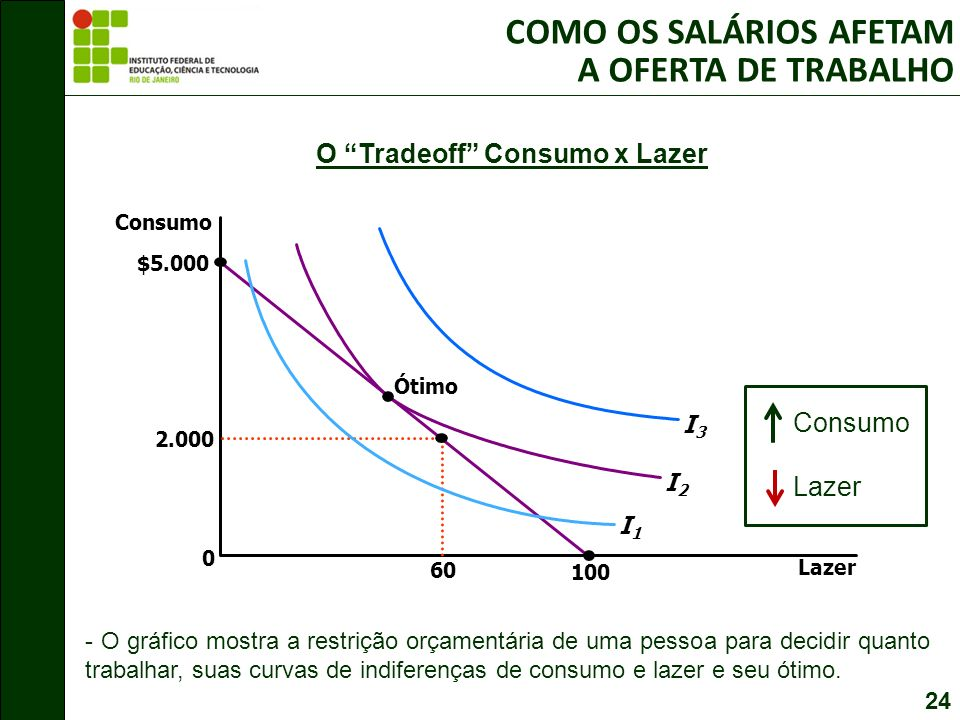

Ao mesmo tempo, se há um mercado que parece se comportar de forma cada vez mais semelhante à prevista pela teoria econômica convencional é o de trabalho, no qual, segundo o modelo canônico, a curva de oferta é derivada das escolhas dos indivíduos de como alocar seu tempo (limitado) entre uma atividade remunerada (consumo, portanto) e o lazer.

Qualquer semelhança com um mercado flexível, sem vínculos empregatícios estáveis, dominado por trabalhos pontuais, sob demanda, com gratificação instantânea – vulgo “bicos” –, não é mera coincidência. Neste caso, parafraseando Hannah Arendt, o maior perigo, ao que parece, não era que a teoria econômica fosse falsa, mas, sim, que ela se tornasse verdadeira…

O desemprego em massa, a redução do Estado de bem-estar social, a precarização das relações de trabalho – e consequente redução de salários – apontam para um cenário digno de distopias como Blade Runner ou O Vingador do Futuro.

Não é à toa que os próprios bilionários do setor de tecnologia – muitos dos quais, curiosamente, utilizam paraísos fiscais para fugir da tributação – passaram a defender publicamente uma renda mínima universal garantida pelo Estado aos cidadãos para que estes arquem ao menos com despesas básicas como alimentação, moradia e saúde.

Resta saber se a iniciativa representaria o início de uma sociedade libertada de preocupações econômicas ligadas à satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência, e cujo principal desafio passaria a ser a ocupação do tempo livre de forma a viver sabiamente e agradavelmente bem, conforme previsto por John Maynard Keynes em seu ensaio Possibilidades econômicas para nossos netos, de 1930.

Ou se, em um mundo onde a concentração de renda e riqueza tende a ser cada vez maior, a concessão de uma renda mínima não passaria de uma nova forma de dominação e controle da sociedade por parte das elites tecnológicas, cujo objetivo seria apenas garantir a subsistência das camadas mais pobres e, com isso, o poder político e alguma estabilidade social.

Seja como for, diante de uma realidade ainda mais desconcertante do que a prevista por muitas das mais famosas distopias futuristas, os modelos de competição perfeita, com raras e tristes exceções – como o mercado de trabalho –, devem continuar restritos ao plano da ficção científica.

Nestes tempos em que a defesa do Estado mínimo tomou conta do debate público, o papel do governo na regulação dos novos mercados e na redistribuição da riqueza – especialmente em um país tão desigual como o Brasil –, assim como medidas para aumentar a eficiência do gasto público, é que deveriam estar em primeiro plano.

Além disso, mesmo que as previsões mais catastrofistas estejam equivocadas, fica ainda a pergunta: uma sociedade que possa ser perfeitamente representada pela racionalidade instrumental dos modelos econômicos convencionais seria uma utopia ou uma assustadora distopia futurista?

Vitor Augusto Meira França É economista pela USP, onde também cursou Letras, mestre em Economia pela FGV-SP e professor universitário.