O Brasil estava arrasado no final da década de 80, início dos anos 90 do século passado. A hiperinflação impedia qualquer racionalidade nas decisões de consumidores e empresários. A economia era muito fechada às inovações na fronteira tecnológica, setores importantes da economia ou eram dominadas por monopólios estatais ou estavam sob controle de oligopólios privados. Foi preciso um amplo conjunto de reformas na macro e na microeconomia para que o país se parecesse de alguma forma com uma economia de mercado regida pelo mecanismo de preço. Mas não sem forte resistência.

Ocorre que entre 1930 e 1980 o país levou às últimas consequências o que a literatura chama de modelo de substituição de importações. A ideia é produzir domesticamente tudo o que o país precisa, construindo assim uma indústria completa, de bens de consumo a bens de capital. Implicitamente nesse modelo está a concepção que apenas a indústria consegue elevar de forma persistente a produtividade da economia, sendo o setor decisivo para livrar um país do subdesenvolvimento.

Dado o diagnóstico, fizemos o diabo para construir uma indústria genuinamente nacional. Restrições à importações foram postas aos montes, seja na criação de taxas múltiplas de câmbio, seja na adoção de barreiras à entrada aos produtos estrangeiros, por meio de tarifas impeditivas.

Não é difícil intuir que essa “parede institucional” foi a grande responsável por construir os grandes monopólios e oligopólios, estatais e privados, referidos anteriormente. E, como corolário, por criar a resistência a qualquer proposta de reforma e mudança. Quem haveria, afinal, de desistir das rendas de monopólios muito bem estabelecidas?

A política macroeconômica desses tempos era difusa, mas continha sempre a ideia de que a inflação era uma espécie de resíduo do processo de crescimento econômico. Falar nesses tempos em regras para conduzir a política econômica era sinal de entreguismo ou mal entendimento das condições históricas do nosso subdesenvolvimento. Dias difíceis para a teoria econômica, leitor.

Com um desenho institucional que incentivava toda a sorte de resistências e uma macroeconomia guiada nas coxas, chegamos ao final do século XX como uma economia à beira da falência. Tudo o que o modelo de substituição de importações nos legou foi uma economia de baixa produtividade, hiperinflacionada e com extrema desigualdade de renda. Era preciso reverter.

Sob forte resistência e curiosamente com a liderança de um presidente de esquerda, construiu-se uma política macroeconômica baseada em regras e um desenho microeconômico mais orientado para o mecanismo de preço. Sínteses desse novo desenho institucional foram o tripé macroeconômico e as agências reguladoras.

Tudo parecia caminhar muito bem no início dos anos 2000. A transição para um presidente ainda mais à esquerda, para a surpresa do mercado financeiro, não gerou nenhuma quebra estrutural nesse desenho institucional em gestação. Pelo contrário, a agenda de reformas na macro e na micro parecia ser tocada com ainda mais afinco.

A situação fiscal seria enfrentada de forma bastante profissional. A Secretaria do Tesouro Nacional deu voz a um plano de melhoria na gestão da dívida pública, trocando papéis pós-fixados por pré-fixados, bem como alongando o vencimento dos títulos. A política de superávits primários não só foi mantida como aprofundada, dando lugar a números superlativos, entre 3% e 4% do PIB. O câmbio pôde se valorizar, refletindo a forte entrada de recursos externos no país, bem como a inflação convergiu para a meta sem grandes resistências. Na microeconomia, uma ampla agenda de mudanças seguiu seu curso. O crédito pôde ser destravado, dadas inovações institucionais pontuais, mas de grande impacto.

Havia ali, leitor, muitos sinais de que a agenda de reformas era irreversível. O Brasil parecia finalmente disposto a ser uma economia de mercado regida pelo mecanismo de preço. Certo?

As vozes da resistência, que tanto gritaram ao longo do processo, não assistiram caladas ao que se seguiu. Estiveram a todo o tempo por lá, criticando o tripé macroeconômico e o novo desenho na microeconomia. E aguardaram pelo momento correto para tomarem partido.

Muitos autores identificam a crise de 2008 como o ponto de quebra na agenda de reformas. Outros acham que o problema começou basicamente com a saída de Antonio Palocci do governo, em 2006. No ano anterior, discutia-se um plano de ajuste fiscal de longo prazo para o país. A ideia era simples: manter os gastos do governo crescendo ao ritmo do crescimento da economia. Já naquela época tinha-se o diagnóstico de que era insustentável manter os gastos do governo crescendo a 6% a.a. acima da inflação – o que era o dobro do crescimento do PIB.

Mas as vozes contrárias à agenda de reformas, lideradas pela dupla Guido-Dilma, se saíram vencedoras. Não só o ajuste fiscal não foi implementado, como toda a agenda de intervenções na macro e na micro do período de 1930-1980 voltou a ser implementada no país. No início, timidamente, com propostas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma espécie de PND requentado. No fim, já sem amarras, com a implementação da Nova Matriz Econômica e a eleição descarada de campeões nacionais, via empréstimos subsidiados do BNDES.

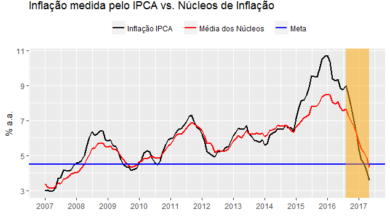

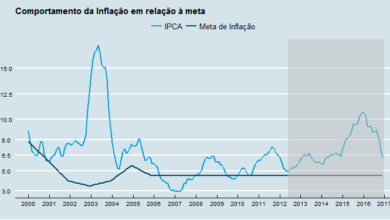

A volta ao desenvolvimentismo dos anos 1930-1980 nos causou, como alertaram muitos dos defensores da agenda de reformas, a pior recessão da História. O tripé macroeconômico abandonado, ademais, gerou ainda uma trajetória explosiva da dívida pública e inflação de dois dígitos. Era preciso caprichar no retrocesso, não é mesmo, leitor?

O abandono dessa volta ao passado, infelizmente, não foi possível nas eleições de 2014. Seja porque à época os descalabros gestados ainda não eram nítidos para a maior parte da população, seja porque o governo negava qualquer sinal de que algo estava equivocado. E a oposição, diga-se, não conseguiu mostrar a proximidade do abismo.

O segundo governo Dilma, nesse contexto, já nasceu velho. A questão colocada era simples: negar que os problemas existem, como foi feito na eleição, não implica que eles desapareçam. Muito pelo contrário. Em geral, a negação os aprofunda. E esse é um dos motivos pelos quais a crise atual é tão aguda, com sua face mais dramática estampada no estoque de 13,5 milhões de desempregados.

Reconstruir aquela economia de mercado regida pelo mecanismo de preço, após tantas intervenções na macro e na micro, exige um comprometimento firme com a agenda de reformas. E há ainda o ajuste nas contas públicas, abandonado em 2005 – o gasto afinal era vida, naqueles tempos – que hoje precisa ser feito sob condições muito piores.

As reformas, por suposto, servem tão somente para melhorar o ambiente de negócios. Permite que empresários corram risco, contratem trabalhadores, máquinas e equipamentos e toquem seus projetos. Para que isso ocorra é preciso alguma previsibilidade nas regras do jogo e uma burocracia aceitável na relação com o setor público.

Por que contratar alguém se a expectativa de um passivo trabalhista é excessivamente elevado? Por que investir em uma hidrelétrica se as licenças ambientais e as regras fiscais são proibitivas?

Um país será tão mais desenvolvido quanto maior for o incentivo para inovar e se qualificar. Empresários inovadores e trabalhadores bem educados estão na gênese do que se entende por desenvolvimento econômico. Mas para que isso ocorra é preciso que o desenho institucional gere incentivos e certa previsibilidade.

Se o desenho institucional é constituído por intervenções na macro e na micro a todo o tempo, o melhor é montar um escritório em Brasília e ter contato com o déspota de plantão. Para que inovar?

Se o emprego público fornece estabilidade e melhores salários, o melhor é fazer um concurso público. Para que correr riscos na iniciativa privada?

Para que não haja dúvidas, leitor. A agenda de reformas é muito mais do que mexer nas regras do mercado de trabalho ou na previdência. Ela sinaliza um outro país. E sempre sofrerá resistência de quem só quer manter os seus privilégios…