De acordo com os dados oficiais mais recentes, calculados pelo Banco Central do Brasil, a dívida pública brasileira (medida pelo conceito de Dívida Bruta do Governo Geral) atingiu 79,8% do PIB em julho de 2019. Enquanto isso, o resultado fiscal primário (diferença entre receitas e despesas, sem considerar o pagamento com os juros devidos) em 12 meses encerrados em agosto foi de 1,36% do PIB: R$ 95,508 bilhões!

Os resultados apresentados pelos dois indicadores acima já são capazes de ilustrar o grave problema fiscal atualmente vivenciado pelo Brasil ao indicar o alto nível de endividamento do país e a incapacidade do Estado em poupar para reduzir tal montante. Porém, a realidade é que números como esses não significam muito para a grande maioria da população brasileira, que com frequência vê em tais números apenas resultados financeiros de grande magnitude e objetos de discussões distantes de sua realidade.

É nesse contexto que nascem, crescem e passam a circular pequenas inverdades sobre a dívida pública brasileira, cujo poder de influência transforma rumores iniciais em verdadeiros mitos capazes de, infelizmente, empobrecer e dificultar o debate sobre o desenvolvimento da política econômica no país.

Nesse sentido, o presente texto tem como objetivo destrinchar, a partir de dados e metodologias oficiais (do Banco Central e do Tesouro Nacional), alguns dos principais mitos e inverdades sobre a dívida pública brasileira, de modo a contribuir para o debate construtivo e informado sobre os possíveis caminhos de políticas públicas no cenário econômico brasileiro.

Os temas tratados abaixo foram selecionados a partir da observação de canais de mídia e redes sociais, mas não pretendem elencar a totalidade de temas associados à dívida pública brasileira que possivelmente possam vir a ser objeto de informações incorretas ou incompletas à luz do debate atual.

Dívida bruta e dívida líquida

Para que possamos endereçar qualquer “mito” acerca da dívida pública brasileira, é preciso explanar sobre o conceito de dívida e contextualizá-la no arcabouço institucional brasileiro.

A emissão de títulos públicos com o compromisso de pagamento de juros atrelados a esses é uma das formas de financiamento de um governo – outras delas são a própria emissão de moeda (senhoriagem), e os impostos e contribuições dos cidadãos. O passivo criado a partir da emissão de tais títulos é parte constituinte do que chamamos de dívida pública.

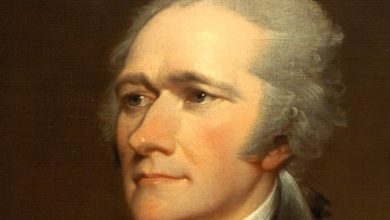

No Brasil, majoritariamente, temos dois conceitos utilizados para indicar o nível de endividamento público brasileiro (em termos de estoque): a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP).

Dívida Bruta do Governo Geral

A DBGG engloba os passivos da União, estados e municípios (governo geral) e consolida todos os passivos do setor público, que podem ser divididos em quatro grandes grupos: dívida mobiliária, operações compromissadas, dívida bancária, e dívida externa.

Grosso modo, a dívida mobiliária se refere aos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, como os disponibilizados a partir do Tesouro Direto. As operações compromissadas são um passivo do Banco Central, que excepcionalmente entram no cálculo da DBGG, e são utilizadas como instrumento de política monetária — tendo como objetivo controlar a liquidez. Já a dívida bancária se refere à dívida com bancos, sobretudo aquelas contraídas por Estados e Municípios (que não podem emitir dívida diretamente desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal) como, por exemplo, em operações com o BNDES. Por fim, a dívida externa se refere tanto à títulos emitidos pela União no exterior, quanto à empréstimos contraídos com organismos multilaterais, ou à dívida mobiliária emitida no mercado interno e paga em moeda estrangeira [2].

Dívida Líquida do Setor Público

No caso da DLSP, trata-se de um conceito de dívida que desconta dos passivos os créditos do governo, tais como: reservas internacionais (em posse do Banco Central), créditos do Tesouro junto ao BNDES e outros bancos públicos, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) na rede bancária, entre outros [1]. Porém, a abrangência da DLSP não é a mesma da DBGG, uma vez que a DLSP adiciona à conta dos Estados, municípios e União, as empresas estatais (com exceção de Petrobras e Eletrobras) e o Banco Central.

Tal diferenciação é importante, pois, ao mesmo tempo em que a DLSP inclui importantes indicadores como o montante de reservas internacionais (relevante sinal de estabilidade nas contas externas, e menor vulnerabilidade externa), ela pode não refletir movimentos de política fiscal que afetam o endividamento público, mesmo sem aumentar a dívida líquida. É o caso da política de emissão de títulos para o BNDES, utilizada entre os anos de 2008 a 2014, com o objetivo de aumentar os recursos públicos disponíveis para o financiamento de empresas do setor privado com taxas de juros subsidiadas. Essa política implicava que a diferença entre a taxas de juros paga pela União a seus credores e aquela (muito menor) emprestada pelo BNDES fosse coberta pelo próprio Tesouro Nacional, impactando a dívida bruta (no caso, a DBGG), mas não impactando a DLSP — o que acabava por “esconder” tais relevantes gastos.

Falácias sobre a dívida pública

Entendido, portanto, a importância da análise de ambos os conceitos da dívida pública, tratemos de um primeiro e comum mito: o tamanho da nossa dívida.

A dívida brasileira não é tão grande assim!

É comum que uma discussão sobre o custo da dívida pública brasileira e a urgência para sua redução se inicie com o argumento: o tamanho da nossa dívida não é de grande relevância, especialmente quando comparado a países como EUA, Japão etc.

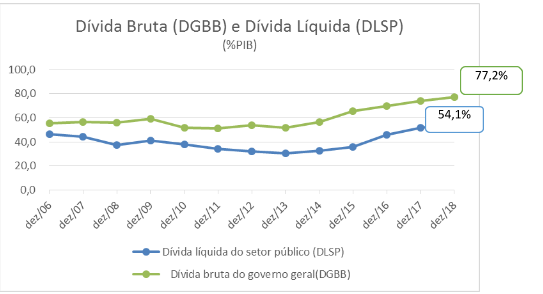

Comparando a principal medida de solvência usada entre países, a relação entre dívida bruta e PIB, uma primeira análise entre o Brasil e alguns países específicos indicaria que o nível de endividamento brasileiro não configura anomalia — na realidade, estaria muito abaixo de alguns, como o Japão. De acordo com dados mais recentes do FMI [3], os EUA possuem uma relação dívida/PIB de 109,5%, enquanto o Reino Unido encontra-se em 85,9%, e o Japão em incríveis 234,2%. Porém, alguns detalhes relevantes costumam ser deixados de fora nesse tipo de comparação.

Primeiro, a base de comparação: dado o nível de riqueza (estoque) de países como EUA, Japão e Reino Unido, não é de difícil compreensão que sua possibilidade de financiamento seja mais elevada do que países como o Brasil. A efeito de comparação, o PIB norte-americano em 2018 totalizou US$20 trilhões, enquanto o brasileiro somou US$1,8 trilhões [4].

Entretanto, quando olhamos para países com nível de desenvolvimento econômico semelhante ao Brasil, a situação se revela substancialmente distinta — conforme ilustrado no gráfico abaixo. Alguns exemplos são: México, com dívida em 53,4% do PIB em 2018, China com 54,4% e Índia com o pior resultado, em 67,3% do PIB, porém ainda menor que o figurado nas terras tupiniquins.

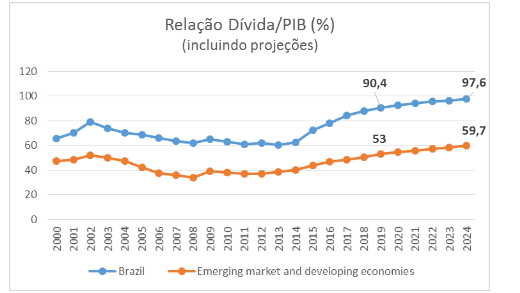

Um segundo detalhe frequentemente negligenciado no debate brasileiro é custo dessa dívida — ou seja, quanto efetivamente gasta-se daquilo que é produzido em cada país para pagar empréstimos. O gráfico abaixo ilustra o patamar da taxa de juros implícita da dívida pública brasileira nos últimos 10 anos — indicador que capta uma média das taxas incidentes sobre a DBGG.

Como se pode ver, após atingir um pico no início de 2016, a taxa de juros implícita da dívida pública brasileira caiu de maneira significativa nos últimos anos (o que continua acontecendo), algo positivo em termos de relação dívida/PIB.

Porém, considerando a queda substancial da taxa de juros real da economia (hoje em torno de 2%, dado o indicador ex ante), reflexo da queda estrutural da taxa de juros básica da economia (Selic) e da redução da inflação, vê-se que a dinâmica é mais complexa do que parece. Assim como discutido adiante, grande parte de nossa dívida está atrelada a outros indicadores (.ex., taxa de juros flutuantes) que refletem a expectativa do patamar de juros futuros, fator diretamente relacionado à dinâmica da condução da política fiscal e da própria sustentabilidade da dívida, fechando-se em um ciclo que pode ser vicioso ou virtuoso.

Ademais, é importante frisar também a relevância do crescimento do PIB nessa dinâmica. Dado a razão entre dívida/PIB, enquanto juros superiores à inflação (isso é, o excesso da taxa de juros sobre a inflação) aumentam o numerador da fração, o crescimento do produto eleva o seu denominador, reduzindo a fração. Portanto, tem-se uma relação inversamente proporcional entre o crescimento do PIB e o nível de endividamento do país (medido em termos do primeiro indicador).

Deste modo, ao comparar o nível de endividamento em relação ao PIB de países com taxas de crescimento como as encontradas na Índia (emergente com dívida mais próxima à brasileira), que variaram entre 7% e 8% ao ano nos últimos 5 anos, tem-se a conclusão de que a dinâmica de crescimento do endividamento não segue atualmente o mesmo padrão perigosamente explosivo da brasileira.

Tem-se aí o último detalhe importante frequentemente negligenciado: a tendência da dívida – de crescimento, queda ou estabilidade. Mais detalhes sobre a dinâmica de crescimento da dívida são tratados em seção adiante.

A dívida pública só serve para enriquecer os grandes banqueiros!

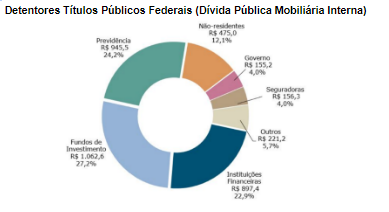

Outro argumento frequentemente é sobre quem supostamente se beneficia com a dívida pública: os grandes bancos. Apesar de tal afirmação ter um pouco de verdade, assim como todos as outras questões aqui expostas, trata-se de uma simplificação da realidade.

Conforme dados disponíveis no Relatório Mensal da Dívida (ago/2019), é verdade que instituições financeiras são detentoras de 22,74% da dívida pública mobiliária. Porém, os dois maiores credores da do governo federal, atualmente, são os fundos de investimento (com 26,9% do total), e investidores institucionais em previdência, que detém 24,9% do total. Isso significa que grande parte do montante coberto pelo governo federal para seu financiamento é direcionado, em última instância, à aposentadoria de trabalhadores (via entidades abertas ou fechadas de previdência complementar). Não obstante, a presença de investimentos de pessoas físicas como parte credora da dívida ainda é muito pequena – representando menos de 5% do total.

O grande problema do Brasil é a dívida externa!

A questão da dívida externa é um mito que, quando desvendado, torna a realidade brasileira mais positiva — algo, digamos, surpreendente! Pode até parecer estranho para nós, que seguimos o debate mais de perto, mas é muito comum encontrar fontes estrangeiras que ainda se referem ao Brasil como um país de grande vulnerabilidade externa, em função da dívida denominada em moeda estrangeira.

Como mencionado, atualmente, a totalidade da dívida interna brasileira é emitida na moeda nacional, o Real. A dívida pública externa, portanto, refere-se à títulos emitidos pela União no exterior, e empréstimos contraídos com organismos multilaterais e outros credores privados estrangeiros (dívida contratual). Apesar de já ter representado mais de 20% do total em meados da década de 2000, hoje, a dívida externa representa apenas 3,59% do total da dívida pública brasileira (Relatório Mensal da Dívida Pública, ago/2019).

Superavit primário não importa!

Assim como um empréstimo bancário para qualquer pessoa física ou empresa, a dívida contraída pelo governo, a partir da emissão de títulos públicos, precisa ser paga e a DBGG é o indicador que representa a maior parte dos passivos do Governo Geral (União, Estados e Municípios).

Conforme o trabalho de Salto [5], o estoque medido pela DBGG aumenta ou diminui a depender, em última instância, do comportamento dos principais parâmetros macroeconômicos: taxa básica de juros (SELIC), inflação, juros praticados no mercado creditício e do comportamento das Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), entre outros.

A necessidade de financiamento do governo é chamada de resultado nominal — uma variável de fluxo que indica a diferença entre as receitas e as despesas totais do governo em um determinado período. Quando o resultado dessa diferença é positivo, identifica-se um superavit nominal; quando a diferença entre o quanto o governo arrecada (receitas) e o quanto ele gasta (despesas) é negativa, há um deficit nominal.

Por sua vez, o resultado primário equivale ao resultado nominal, com a única diferença de que este indicador não considera o pagamento com juros como parte das despesas do governo. Faz-se necessária tal diferenciação para a identificar despesas e receitas não financeiras, como gastos com saúde e educação, pagamento de pessoal e das receitas e despesas financeiras, dentre as quais a principal é o pagamento de juros, amortizações e encargos da dívida.

Em relação ao pagamento da dívida, caso as receitas arrecadadas pelo governo com impostos, tarifas e contribuições (ou seja, as receitas primárias) sejam superiores às despesas primárias, o governo apresentará um superavit primário — portanto, poderá direcionar esse montante para o pagamento de juros da dívida, diminuindo a DBGG.

Por outro lado, caso as despesas primárias sejam maiores que as receitas primárias, o governo registrará um deficit primário —sendo necessário emitir títulos públicos e contrair novas dívidas para suprir tal diferença entre receitas e despesas, além das obrigações decorrentes de dívidas contraídas em períodos anteriores (juros). Isso ocasionará um aumento da DBGG. Em outras palavras, fluxos negativos (deficits) fazem a dívida aumentar, enquanto fluxos positivos (superavits) fazem a dívida diminuir.

Deste modo, é possível inferir que a variação da dívida pública está diretamente relacionada à quanto o governo é capaz de poupar para sanar a dívida já existente. Quanto maior o resultado positivo (superávit), maior o montante da dívida passível de pagamento, e menor a dívida restante. Quanto menor o superavit, menor a parcela de dívida passível de ser paga, até que a ocorrência de deficits leva a um aumento da dívida a ser paga.

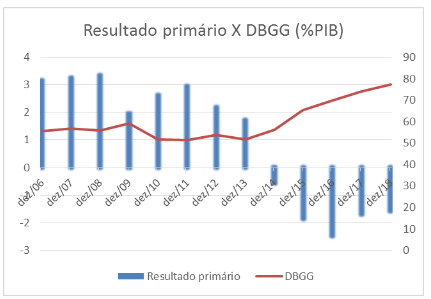

O gráfico abaixo ilustra tal dinâmica, em que a gradual substituição de superavits por deficits primários acompanhou um crescimento substancial da dívida bruta. Em recente artigo, o economista Alexandre Schwartsman [6] vai na mesma direção, ao contabilizar a partir de dados do Banco Central que os superavits primários no período 2007 a 2013 abateram em média 2,6% do PIB por ano da dívida bruta, enquanto os deficits primários registrados entre 2014 e 2018 adicionaram 1,4% do PIB por ano à dívida bruta.

Finalmente, outra importante consequência de o governo conseguir incorrer superavits primários é o gasto total com juros. Uma vez que, quanto maior o superavit primário alcançado, menor a proporção com o pagamento de juros no total dos gastos do governo (considerando, claro, uma taxa de juros constante) — tópico tratado a seguir.

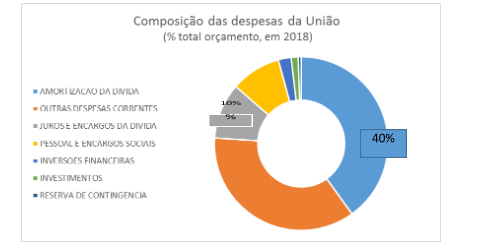

Todo o dinheiro do cidadão está indo para o pagamento de juros para bancos!

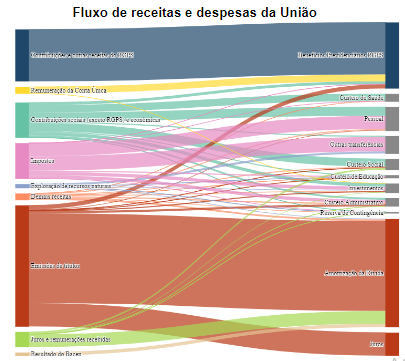

Muito se ouve sobre a perversidade do sistema da dívida pública brasileira, enfatizando o montante do orçamento público dedicado ao pagamento de juros e encargos relacionados à tal compromisso financeiro. De fato, como ilustrado no gráfico abaixo, por volta de 50% das despesas totais da União (considerando, portanto, despesas financeiras e primárias) são destinadas ao pagamento de juros, amortizações e encargos relacionados à dívida.

A partir dos dados acima, é fácil ter a impressão incompleta e, grosso modo, falsa de que, quando comparadas as despesas da dívida pública com os gastos de outros setores, como saúde e educação, os primeiros consomem a maior parte da arrecadação de tributos.

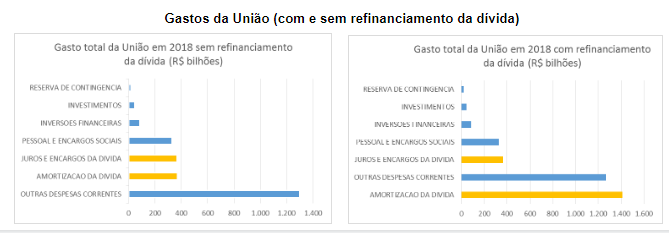

No entanto, algumas importantes considerações são necessárias antes de tal conclusão. Primeiramente, é preciso distinguir-se o pagamento com juros e encargos da dívida com o refinanciamento da dívida existente. Como vimos, na ausência de recursos disponíveis para o pagamento da dívida incorrida pelo governo, este pode então contrair um novo empréstimo para garantir a quitação desses compromissos.

Com isso, o governo estará trocando uma dívida velha por uma dívida nova, o que é conhecido como refinanciamento ou rolagem da dívida pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) define refinanciamento (rolagem) como a emissão de títulos da dívida pública para pagamento de principal acrescido de atualização monetária [7].

É possível observar nos gráficos abaixo a diferença substancial entre os gastos do governo com a dívida pública considerando e não considerando o refinanciamento desta, o que demonstra a importância do superavit primário para a saúde fiscal do governo e, consequentemente, para a política econômica como um todo (incluindo investimentos e gastos em áreas como saúde e educação).

Segundo, é preciso destacar as fontes dos recursos destinados à tais gastos. Conforme apresentamos, grande parte dos recursos para o pagamento da dívida vem da própria emissão de títulos (a chamada rolagem da dívida). Além disso, outras fontes de receitas destinadas ao pagamento das obrigações decorrentes da dívida pública (juros e principal) que não decorrem da cobrança de tributos, são as chamadas receitas “de não emissão”. Essas incluem rendimentos de aplicações financeiras, recebimentos de empréstimos concedidos pela União (para estados e municípios, por exemplo), dividendos de empresas estatais ou privatizações, entre outros. A aplicação dessas receitas no pagamento da dívida reduz a necessidade de se tomar novos empréstimos para honrar as obrigações a vencer.

O diagrama abaixo ilustra tal dinâmica, ao demonstrar que grande parte dos recursos destinados ao pagamento de juros e amortização da dívida pública em 2018 adveio da própria emissão de títulos, além de juros e remunerações recebidos (quando o Tesouro opera como credor), exploração de recursos naturais, resultado do Banco Central (transferido ao Tesouro como receita até a aprovação da lei 13.820/2019) e demais receitas (que incluem receitas de privatizações e indenizações devidas à União, por exemplo). Sem, portanto, utilizar recursos oriundos de impostos ou contribuições para o pagamento da dívida pública!

Por fim, mas não menos importante, vale lembrar que a mesma taxa de juros que serve como indexador ou base de grande parte de nossa dívida (a taxa básica de juros brasileira, Selic) é reflexo direto de nossa política monetária — que, por sua vez, reflete escolhas de política fiscal. Como destacado recorrentemente pelo Comitê de Política Monetária (Copom) responsável pela definição da taxa básica de juros brasileira, de acordo com o objetivo estabelecido pela meta de inflação, trajetória fiscal e sustentabilidade das contas públicas são elementos essenciais para a determinação do nível da Selic.

De maneira sucinta, e passando pelo canal de transmissão de política monetária via demanda agregada, expectativas sobre inflação e juros futuros, quanto maior a credibilidade da política fiscal, menor a pressão inflacionária, menor a inflação, e menores os juros (reduzidos de maneira estrutural e sustentável).

Portanto, embora a afirmação sobre o alto gasto com juros e obrigações financeiras relacionadas à dívida pública seja verdadeira, há muitos outros detalhes a serem observados antes de rápidas e rasas conclusões a esse respeito.

Passamos agora, por fim, às “soluções mágicas” para a redução ou mesmo eliminação da dívida pública.

Soluções rápidas, fáceis e equivocadas para a dívida pública brasileira

É “só” imprimir dinheiro!

Como mencionado no início deste guia, uma das formas de financiamento ao alcance de governos é a emissão de moeda — conhecida como senhoriagem. O Brasil já foi palco de tal estratégia de política econômica no passado. Conforme descrito por Giambiagi e Além [8], nos anos de inflação elevada que precederam o Plano Real, a receita do governo decorrente de tal emissão de base monetária foi uma das principais fontes de financiamento do deficit público, elevada o suficiente para impedir o crescimento da própria dívida e exercendo um papel de “freio” ao crescimento da dívida.

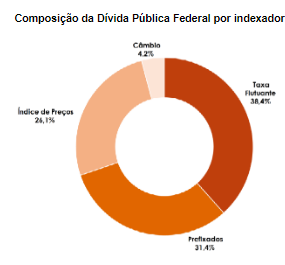

Apesar da falsa esperança na aplicação desse tipo de medida, a estrutura atual da dívida pública federal tornaria o uso dessa “manobra” ineficaz. Ao expandir a base monetária, a consequência do aumento da inflação impactaria o custo da dívida (para cima) de diversas formas.

De maneira imediata, o aumento da inflação impactaria a porcentagem da dívida atrelada ao índice de preços — atualmente em 26,1%. Em seguida e de maneira mais indireta (porém muito provável), a expansão monetária levaria à deterioração das expectativas quanto ao cenário de inflação futura, impactando também a parcela da dívida atrelada a taxas flutuantes (o mercado passaria a precificar maiores juros para o futuro com objetivo de controlar o aumento esperado da inflação) — que correspondem a 38,4% do total.

Por fim, também há o impacto na parcela da dívida atrelada à taxa de câmbio, que corresponde hoje a 4,2% do total. À medida em que a expectativa de inflação aumentasse e, depender do grau de pressão inflacionária, a taxa de câmbio seria afetada não apenas de maneira proporcional a quantidade de moeda nacional em circulação (em relação à estrangeira), mas também via canal de expectativas, considerando incertezas atreladas a um possível descontrole fiscal. Uma taxa de câmbio desvalorizada levaria, portanto, a um aumento do custo da dívida.

Em suma, lançar mão da ferreamente de senhoriagem diante de uma dívida crescente, além do efeito imediato de aumento da incerteza, impactaria direta e indiretamente o custo da dívida pública devido aos diversos indexadores — sem que potenciais efeitos positivos de curto prazo impliquem no efeito desejado.

Basta privatizar todas as empresas estatais!

Por fim, vamos endereçar a possível solução para a questão da dívida pública através da venda de ativos da União – majoritariamente, privatizações de empresas estatais.

De fato, assim como na década de 1990, a venda de empresas estatais brasileiras pode ser uma importante fonte de recursos para o abatimento da dívida pública, permitindo uma redução da dívida bruta e, consequentemente, do importante indicador da relação dívida/PIB. Porém, alguns importantes detalhes devem ser levados em consideração antes da rápida conclusão de que a venda de ativos seria a solução para toda a questão envolvendo a dívida pública.

Em primeiro lugar, apesar do significativo número de estatais controladas pela União (637, segundo o Ministério da Economia, considerando também subsidiárias, coligadas e simples participação), e o consequente substancial potencial arrecadatório destas, é preciso lembrar que os recursos para privatização são finitos. O exemplo da Argentina na segunda metade da década de 1990 ilustra tal ilusão de um ajuste baseado primordialmente na venda de ativos (atentando para a diferenciação de necessidade de capital estrangeiro devido ao regime dolarizado). Enquanto entre 1992 e 1994 a renda oriunda de privatizações correspondia a quase 20% do fluxo de capital estrangeiro para o setor público, esse percentual caiu pela metade nos anos seguintes (entre 1995 e 2000), sendo então substituído majoritariamente por empréstimos externos – não havia mais o que vender [9].

Em contrapartida à tal fonte finita de recursos, os gastos da União apresentam preocupante tendência de crescimento, principalmente devido à rigidez do orçamento da União, onde atualmente mais de 90% da receita primária federal é destinada a pagamento de despesas determinadas por lei e 60% delas têm regras de reajuste, levando a um crescimento entre R$ 30 e R$35 bilhões por ano.

Ou seja, apesar de a venda de estatais prover um significativo alívio para o pagamento da dívida, na ausência de um ajuste na estrutura dos gastos da União, esta solução não será nem perto do suficiente para alterar a dinâmica de crescimento da dívida pública – que apenas rodadas infinitas de privatização o fariam.

Terceiro, o processo para privatizações toma tempo e envolve muito mais atores do que o Executivo. De acordo com recente decisão do STF, processos envolvendo a venda de empresas estatais requererão a aprovação do Congresso, com exceção daqueles que não envolvam a atividade principal da empresa (como foi o caso da BR Distribuidora, braço de distribuição da Petrobras). Portanto, tendo em vista um arcabouço jurídico e político complexo, a privatização de estatais (embora muitas vezes bem-vinda do ponto de vista de produtividade, e eficiência na alocação de recursos) está muito longe de ser trivial.

Por fim, é importante frisar que apesar de os recursos da privatização beneficiarem a dívida bruta, controlando para que esta cresça menos na presença de déficits primários, ou que ela seja reduzida se houver superavit, a venda de ativos não ajudará no comprimento de regras fiscais. Essas incluem o resultado primário (uma vez que o cálculo do Banco Central para cumprimento da meta – abaixo da linha – ajustará os ganhos com as privatizações por não se tratarem de receitas primárias), a regra de ouro, e o teto de gastos. Deste modo, a concretização de privatizações não alteraria a percepção sobre o comportamento fiscal do Brasil – que, como vimos, tem importante influência para a dinâmica de dívida por diferentes frentes.

Considerações finais

O debate sobre a dívida pública brasileira tem se tornado cada vez mais presente, não somente na academia e fontes especializadas, mas também no debate político e entre a população no geral – um contraste importante quando comparado ao passado recente. Tal mudança de paradigma é muito bem-vinda, uma vez que temas como responsabilidade fiscal e priorização de gastos são de suma importância para qualquer economia. O crescente interesse e participação popular reflete o amadurecimento de nossas instituições e da democracia brasileira.

Notas

[1] Vide IFI, 2018.

[2] Guilherme Tinoco, Entendendo a Dívida Pública Brasileira.

[3] Vide FMI, 2018.

[4] Vide Banco Mundial.

[5] Felipe Salto, Dívida Bruta: Evolução e Projeções, Instituição Fiscal Independente.

[6] Alexandre Schwartsman, Ao enganador, as Batatadas.

[7] Relatório Mensal da Dívida Pública Federal, Tesouro Nacional.

[8] GIAMBIAGI, F., ALÉM, A.C, Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil, Elsevier, 2000.

[9] CALCAGNO, A; MANUELITO,S; TITELMAN,D. La Conversibilidad en Argentina: Leciones de una Experiencia. Harvard University, Mimeo, 2001.