Na era das redes sociais, quase todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo, especialmente sobre assuntos politicamente relevantes. Temas econômicos, não raramente, ocupam o centro do debate. E sempre que existe uma questão econômica na ordem do dia, especialistas vem a público para manifestar suas posições que, com frequência, divergem entre si. Isto fornece fontes para que qualquer um possa invocar um argumento de autoridade para defender seus próprios pontos de vista pré-concebidos.

A Economia é uma ciência explicativa. Seu objetivo, como campo de estudo, é explicar como a realidade econômica funciona. Os economistas, assim como os físicos, procuram formular conjecturas abstratas, que pretendem descrever relações de causalidade aplicáveis ao mundo concreto. Tais conjecturas são o tipo de enunciado que os filósofos chamam de juízos de fato – descrições de como a realidade é. Mesmo quando os economistas prescrevem políticas públicas (fazem aquilo que se convencionou chamar de Economia normativa), por trás dessas prescrições, existe um modelo positivo, ou seja, um diagnóstico consubstanciado por um conjunto de juízos de fato. Quando uma pessoa defende uma posição relacionada a assuntos econômicos, ela escolheu acreditar em determinados juízos de fato em detrimento de outros.

Juízos de fato são juízos sintéticos. Diferentemente dos enunciados da lógica e da matemática pura (que são juízos analíticos), a validade das conjecturas econômicas dependem de confrontação empírica. Formulada uma teoria, é necessário testá-la para verificar se ela é satisfatoriamente aderente à realidade. Isso significa que é impossível a ciência econômica evoluir através da mera especulação. Por mais brilhante que um teórico seja, ele não conseguirá aperfeiçoar seus modelos hipotético dedutivos sem observar os dados da realidade. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que nenhuma teoria econômica é definitiva, já que juízos de fato são, por sua própria essência, passíveis de refutação em face de novas evidências.

Um conhecimento produzido nestes termos pode parecer precário, mas é assim que todas as ciências funcionam. Quando recorremos a um médico e aceitamos seguir suas prescrições, estamos confiando no estado da arte de uma ciência. Sabemos que grande parte das teorias que fundamentam a medicina de hoje serão refutadas nos próximos cem anos. Ainda assim, recorremos ao médico quando estamos doentes porque acreditamos que o seu conhecimento explica melhor a realidade do que o do curandeiro.

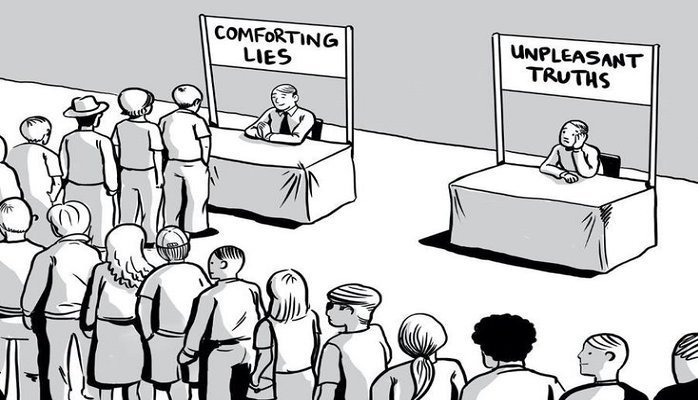

Mas qual a melhor forma de decidir em que acreditar? Esta não é uma pergunta fácil de ser respondida, especialmente quando procuramos formar convicções sobre um assunto no qual os especialistas divergem. Racionalmente, sabemos que as nossas preferências subjetivas não mudam a forma como o mundo funciona. A confiabilidade de uma teoria depende, tão somente, de sua maior ou menor aderência às evidências empíricas. Pode haver um debate se comer bacon aumenta ou não o colesterol LDL, e em quais circunstâncias isso ocorre, mas é óbvio que o fato de eu gostar ou não de bacon não tem o condão de alterar a realidade. Ainda assim, quando se trata de Economia, as pessoas, na maioria das vezes, escolhem no que acreditar a partir de suas preferências ideológicas. Para uma pessoa racional, a ciência deveria ser um filtro para avaliar quais narrativas ideológicas são críveis e quais não são. A maioria das pessoas, contudo, tem uma atitude diametralmente oposta: adota-se a ideologia como um filtro para selecionar em quais teorias científicas acreditar. Assim, cada corrente política elege ideologicamente suas teorias econômicas de preferência e, não raramente, teorias com evidências fracas acabam prevalecendo no debate político. Em alguns casos, conjecturas absurdas, sem nenhum respaldo em dados, acabam tendo uma repercussão colossal, especialmente se sua divulgação alcançar um público alvo predisposto a acreditar naquilo e tiver uma retórica convincente.

Tomemos como exemplo a questão da previdência brasileira. Este não é um assunto polêmico na academia. Não existe um debate científico entre pesquisadores que acreditam e pesquisadores que não acreditam que o atual sistema não é sustentável. Há, sim, um consenso de que a manutenção das regras atuais levará as contas públicas ao colapso. Apesar disso, no debate político, criou-se uma celeuma em torno desse tema. Esse impasse no debate público foi significativamente agravado quando organizações com certa credibilidade defenderam publicamente a tese de que o sistema previdenciário brasileiro não precisa de reformas. As cartilhas e vídeos da ANFIP e da Auditoria Cidadã da Dívida, por exemplo, tiveram uma repercussão enorme nas mídias sociais e alimentaram um debate em torno de uma controvérsia fictícia. Esse discurso atingiu quase toda a esquerda, que tradicionalmente é avessa a propostas que pretendem instituir regras mais rígidas em relação a direitos sociais, assim como parte da direita, que foi seduzida pela narrativa conspiratória de que o déficit da previdência é uma farsa inventada pelo governo para enganar a sociedade e roubá-la. Essas crenças impediram uma discussão saudável e democrática em torno do conteúdo da reforma da previdência – tema que, por sua própria natureza, cabe ao debate político.

Passo a tratar de outra questão, um pouco mais controvertida, mas que mostra como determinadas tradições intelectuais podem levar grupos políticos a defenderem posições conflitantes com seu próprio conjunto de valores. A Economia do desenvolvimento é o campo de estudo que procura explicar a diferença de renda existente entre os países e, a partir daí, formular políticas econômicas adequadas para induzir o crescimento econômico.

No Brasil, podemos identificar duas correntes de pensamento que, historicamente, conduziram o debate científico e político sobre desenvolvimento: uma matriz nacional desenvolvimentista estatal e uma matriz liberal ilustrada. A dicotomia foi inaugurada pela discussão, ocorrida na década de 1940, entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin, recuperada por André Lara Resende em sua obra recém-lançada “Juros, Moeda e Ortodoxia”. Roberto Simonsen defendia um projeto de desenvolvimento pautado no planejamento estatal. O objetivo do dirigismo econômico do governo central seria a industrialização forçada do país, a ser alcançada por meio da ação direta do Estado como empresário e do fechamento da economia, de forma a proteger setores considerados estratégicos. A política econômica deveria contar com a participação ativa de corporações, como os sindicatos dos empregados e patronais. Eugênio Gudin, à época, criticou veementemente o projeto de Roberto Simonsen e apresentou os elementos que, para ele, deveriam compor um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Para Gudin, o crescimento econômico é um fenômeno que depende, essencialmente, do aumento da produtividade. Tal aumento seria viabilizado por meio de instituições capazes de oferecer um ambiente de negócios favorável à competição e à canalização da poupança para o investimento privado (mercado de capitais), da estabilidade de preços, da abertura econômica e do investimento em educação. Gudin foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a destacar a importância do capital humano para o desenvolvimento.

Embora, na academia, Gudin tenha sido o grande vencedor do debate, o nacional desenvolvimentismo de Roberto Simonsen – que foi seguido por Celso Furtado e pelos demais economistas da CEPAL – foi o grande vitorioso na esfera política. O projeto de um governo que busca, ativamente, construir um Brasil grandioso compõe uma retórica muito mais sedutora do que o rigor teórico “pés no chão” de Eugênio Gudin. Com raras exceções, praticamente todos os governos seguintes adotaram, em alguma medida, as políticas econômicas prescritas pelo nacional desenvolvimentismo. Os governos de Juscelino Kubitschek (Plano de Metas), Ernesto Geisel (2º Plano Nacional de Desenvolvimento) e Dilma Rousseff (Nova Matriz Econômica) seguiram o receituário nacional desenvolvimentista até às últimas consequências. As três gestões resultaram em profundas crises econômicas.

Em que pese o insucesso da experiência brasileira com o dirigismo estatal da economia, existe um debate científico sobre quais seriam as causas do desenvolvimento (diferentemente da questão da previdência). Diversos economistas defendem, com algum suporte em dados, que a indústria possui um papel estratégico para o crescimento econômico e que o desenvolvimento da indústria requer políticas protecionistas, seja por meio da intervenção cambial, de barreiras tarifárias ou de subsídios creditícios. Contudo, a visão dominante de hoje é muito mais parecida com o diagnóstico de Eugênio Gudin. Para o mainstream, o desenvolvimento econômico depende de estabilidade macroeconômica, abertura comercial, instituições que garantam um bom ambiente de negócios e educação de qualidade.

Embora o dirigismo estatal da economia tenha sido adotado tanto por governos de esquerda quanto por governos de direita, após a redemocratização, criou-se uma cisão ideológica do pensamento econômico no Brasil. Os pensadores de esquerda alinharam-se fortemente ao pensamento nacional desenvolvimentista enquanto os defensores do mainstream foram taxados de reacionários e entreguistas. A matriz econômica mais liberal adotada nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e no primeiro mandato do presidente Lula foi duramente criticada pelos economistas alinhados à esquerda.

Tomando por base a ideia, apresentada anteriormente, de que conjecturas econômicas são juízos de fato, podemos dizer que uma pessoa racional não deveria escolher no que acreditar em função de suas preferências ideológicas. Todavia, especialmente quando o assunto é Economia, sabemos que a realidade não é essa. As pessoas elegem suas teorias de preferência a partir de sua posição política e isso é um fato inquestionável. A pergunta que podemos nos fazer é: por que a esquerda brasileira escolheu acreditar em uma visão teórica minoritária, que entende que a melhor política de desenvolvimento é reduzir os salários reais e proteger os industriais brasileiros da concorrência externa por meio da intervenção cambial? Parece-me que seria mais coerente com os valores da esquerda optar por acreditar na teoria majoritária, que favorece o investimento em educação e reformas institucionais adequadas. Acredito que a resposta está na tradição intelectual que tem pautado o pensamento da esquerda desde o início do século XX. Os pensadores marxistas entendem que, no sistema capitalista, os trabalhadores são explorados pelos donos do capital. Essa lógica foi extrapolada para o âmbito internacional – os teóricos marxistas acreditam que, no mundo globalizado, os países com maior estoque de capital exploram a força de trabalho dos países subdesenvolvidos, e que essa é a raiz do seu subdesenvolvimento. Os países pobres são pobres porque são explorados pelos países ricos. Quando se toma essa narrativa como verdade, a coerência impõe que se acredite em uma teoria do desenvolvimento que identifique no comércio internacional e no fluxo internacional de capitais as razões do desenvolvimento. Daí a obsessão da esquerda com a depreciação da taxa de câmbio e os superávits em conta corrente.

O objetivo deste artigo é fazer com que o leitor coloque em xeque as suas crenças econômicas. Devemos parar para pensar: por que mesmo eu acredito nisso? Existem evidências empíricas que subsidiem a minha convicção? Existe alguma outra teoria mais aderente aos dados da realidade? E ao fazermos esses questionamentos, lembremos sempre que a realidade é como ela é, independentemente das nossas preferências ideológicas.

Hélio K. F. de Mello Economista e Consultor Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.